RECENT ARTICLES

ノコギリヤシの育毛効果とは?薄毛効果のメカニズムや副作用について解説

ノコギリヤシという植物から抽出されるノコギリヤシエキスは頻尿・尿漏れなどの泌尿器系の悩み対策のサプリメントに配合されています。 また、前立腺肥大症に効果があることから、AGA(男性型脱毛症)の治療で使用されているフィナステリドと同じ効果があるのでは?と育毛効果にも注目がされています。 今回はノコギリヤシの薄毛対策効果に...

塩シャンプーで髪が生えるのは本当?塩シャンプーのメリット・デメリットを徹底調査

皆様は「塩シャンプー」というシャンプー方法をご存知でしょうか? 以前、セレブや芸能人の間で「湯シャン(シャンプー剤を使わずにお湯だけで洗髪する方法)」が流行しましたが、次に登場したのがこの「塩シャンプー」です。 “塩シャンプーは髪を生やす”というニュースを目撃したので、塩シャンプーの方法や効果について解説していきたいと...

卵白や卵黄で育毛効果が違う?ビオチンが豊富な卵で薄毛対策

卵かけご飯、目玉焼き、ゆで卵など、卵は日本人の食卓に欠かすことのできない食材の1つです。豊富な栄養素を数多く含んでいるこの卵に育毛の効果があるか調査しました。 目次卵に含まれている主な栄養素とは?なぜ卵は育毛に効果があると言われているか?卵黄に豊富に含まれるビオチンとは?ビオチンの育毛効果とは?頭皮の血行促進頭皮を正常...

【保存版】頭皮の血行を促進して薄毛対策や育毛に効果のあるツボまとめ

日常でも簡単に行えてコストのかからないツボ押し。ツボには血流を良くしたり、精神をリラックスさせてくれるものがあります。AGA専門の薬による治療や生活習慣の改善は薄毛治療に勿論効果的ですが、東洋医学のツボ押しも、日常の育毛・薄毛対策に取り入れやすくオススメです。 目次そもそも人間のツボとは何か?育毛・薄毛対策に効く東洋医...

オレイン酸が豊富な馬油(マーユ)は頭皮の血行促進や保湿効果で薄毛対策にバッチリ

万能薬として古くから様々な用途で利用されている馬油(マーユ)。育毛にも効果があるという噂がありますが、本当にそうなのか?馬油(マーユ)の成分や効果について調べました。 目次馬油(マーユ)とはどんな油か?馬油(マーユ)が他の油と異なる特徴とは?馬油(マーユ)に含まれる成分と育毛効果とは?頭皮の血行促進頭皮の保湿頭皮を清潔...

炭酸シャンプーってホントにAGAや薄毛対策に効果ある?炭酸と頭皮の血行の関係とは

美容院に通う女性の間で人気がではじめた炭酸シャンプー。『皮脂や汚れがごっそり取れる』『血行が良くなる』『毛穴が引き締まる』といった特徴から育毛にも効果があると言われています。炭酸水シャンプーのやり方や効果について調査しました。 目次炭酸シャンプーとは一体何か?炭酸シャンプーが育毛にいいとされる理由とは?頭皮の血行を促進...

青魚に含まれるEPAやDHAの育毛効果とは?その摂取方法や適切な摂取量を紹介します。

青魚に豊富に含まれているEPAやDHA。これらの成分には育毛をサポートする効果があるということで調査しました。 目次青魚とはどんな魚のことを指すか?青魚に含まれるEPAとDHAの育毛効果とは?EPAとDHAの効果の違いとは?青魚に含まれるEPAやDHA以外の育毛有効成分とは?メチオニントリプファンビタミンB6EPAやD...

睡眠不足は薄毛の原因に。薄毛対策の為の良質な睡眠方法と避けるべきNG行為

仕事やプライベートで忙しくなってくると、つい睡眠時間を削ってしまうことがあります。寝る前に何かしていて全く眠くならず、こんな時間まで起きてしまっていた…という経験は誰しもあるのではないでしょうか?そこで今回は睡眠とAGAの関係性について考えてみました。 睡眠不足は薄毛を引き起こす原因となりうるか検証すると共に、質の高い...

アントシアンやイソフラボンが豊富な黒豆が薄毛策に効果がある理由とは

正月によく食べられる黒豆。この黒豆に含まれているアントシアンには育毛に有効に作用する成分ということで調査しました。 目次黒豆とは?黒豆に含まれるアントシアンの育毛サポート効果とは?アントシアン以外の黒豆に含まれる育毛有効成分とは?イソフラボンタンパク質ビタミンEビタミンB1・ビタミンB2イノシトール黒豆の皮に含まれるア...

黒酢の育毛や薄毛改善効果とは?!黒酢に含まれるアルギニンの効果に注目

健康や美容に良いとテレビでも話題の「黒酢」ですが、実は頭髪の育毛効果や薄毛の予防にも役立つことが分かりました。最近では手軽にスーパーでも黒酢を入手することは出来ますので、是非気になる方は一読下さい。 目次黒酢とは?日本での黒酢の歴史食酢と黒酢の違い黒酢の育毛効果成分豊富なアミノ酸血行促進作用ストレス軽減効果黒酢の美味し...

【奇跡の健康茶】ルイボスティーのSOD酵素が薄毛対策や育毛に効果的ってホント?

美容と健康、そしてアンチエイジングに効果が高いと言われている南アフリカ原産のお茶、ルイボスティー。このルイボスティーは育毛・薄毛対策に効果的なお茶であることが分かりました。使用する際のポイントなどをご紹介いたします。 目次ルイボスティーとはどんなお茶か?育毛・薄毛対策に効果的!ルイボスティーに含まれる成分とは?ルイボス...

亜鉛の豊富な牡蠣は薄毛対策に最適?成分から分かる育毛効果とは

牡蠣は、カキフライだけでなく鍋やグラタンの具にしても美味しい食材です。そんな牡蠣には育毛に効果的な成分を含んでいるとのことで調査しました。 目次牡蠣とは?牡蠣を食べ始めた歴史牡蠣に含まれる栄養素は?牡蠣に含まれる薄毛対策や育毛に効果的な成分とは?亜鉛グリコーゲン鉄アミノ酸タウリンリジン特に牡蠣に多く含まれる、亜鉛の摂取...

ポリフェノールで毛母細胞を活性化?!あのリンゴが実は育毛や薄毛対策に効果的

欧米では「1日1個のりんごは医者を遠ざける」という諺があるほど、りんごは身体に良い果物として知られています。りんごはカリウム、カルシウム、鉄、食物繊維、ビタミンC、有機酸 が多く含まれ、健康増進に効果の高い果物です。そんなりんごに含まれるりんごポリフェノールという成分には育毛効果があるということが分かりました。 目次り...

海藻のめかぶに豊富含まれるフコダインの育毛効果を徹底分析

ぬるぬる食材である、海藻のめかぶには育毛に効果のあるフコダインという成分が含まれているとのことで調査しました。 目次めかぶとは何か?めかぶに含まれるフコダインの育毛効果とは?めかぶに含まれる成分にはどんなものがあるか?育毛以外のフコダインの健康効果血圧を予防する効果コレステロール値を下げる効果胃の健康を保つ効果代謝を促...

マカダミアナッツで薄毛改善?!マカダミアナッツのオレイン酸やパルミトレイン酸が頭皮を健康に導く!

ハワイのお土産でマカダミアナッツ入りのチョコレートが有名ですが、このマカダミアナッツには頭皮環境を整え、育毛をサポートする成分が豊富に含まれています。 目次マカダミアナッツとはどんな食材か?マカダミアナッツに含まれる主な栄養素とは?マカダミアナッツには育毛・薄毛対策に効くどんな成分を含んでいるか?オレイン酸パルミトレイ...

ホホバオイルの頭皮ケアと育毛効果とは?ヘッドマッサージ方法も紹介

世界3大オイルの一つであるホホバオイルは、その美容効果の高さから注目されているオイルの一つです。このホホバオイルには薄毛対策にも効果のあるオイルということで調査しました。 目次ホホバオイルとはどんなオイルか?ホホバオイルの特徴とは?低温で個体化する酸化しにくいワックスエステル含有量が多いホホバオイルの主成分は?ワックス...

豊富なVEGFやBMP4を含むブロッコリースプラウトに秘められた驚きの育毛効果とは?

ブロッコリーは馴染みのある食べ物だと思いますが、ブロッコリースプラウトはあまり見かけることはないかもしれません。しかし、ブロッコリースプラウトには育毛に効果的な成分が豊富に含まれているとのことで検証してみました。 目次ブロッコリースプラウトとはブロッコリースプラウトに含まれる毛髪に関係する栄養素とはビタミンA、ビタミン...

ひまし油で髪と頭皮を健康に!薄毛予防効果や育毛改善の仕組みを紹介

アフリカ原産の植物“トウゴマ”からとれるひまし油には育毛効果があるということで、オイルの特徴や使い方と共にご紹介します。 目次育毛・薄毛対策に有効なひまし油とはどんな油なのか?育毛・薄毛対策に有効!ひまし油の効果とは?頭皮・毛髪の不純物除去効果頭皮のデトックス効果皮膚の炎症の予防頭皮のPHバランスを整える効果ひまし油を...

注目の成分「シクロユーカレノン」が豊富なバナナの薄毛対策や育毛効果を徹底調査

スーパーやコンビニなどで手軽に買えるバナナにも実は育毛効果が期待されています。そんなバナナの育毛効果を成分などから分析していきたいと思います。 目次バナナとはどんな果物か?バナナに含まれる成分バナナに含まれる育毛に効果的な成分ビタミンB6ビタミンB2ビタミンB3ポリフェノールカリウムマグネシウムセロトニン育毛効果として...

育毛剤の定番成分「センブリエキス」のAGA対策や育毛効果を徹底分析

非常に強い苦味で、罰ゲームなどで使用されるセンブリ。古くから民間療法の生薬として利用されてきました。近年は育毛剤やシャンプーに配合されているこのセンブリエキスでしが、育毛にどのような効果があるか検証しました。 目次センブリとはどんな植物か?なぜセンブリに育毛効果があると言われているか?センブリエキスを頭皮に塗った際の育...

資生堂も注目!シナモンに含まれるシンナムアルデヒドの育毛や薄毛改善効果とは

独特の香りがあり、スイーツやパン、飲み物で多く使用されているシナモン。このシナモンの育毛・薄毛対策に関する研究報告について調査しました。育毛・薄毛対策以外のシナモンの健康効果や、効果的な摂取法と共に紹介いたします。 目次育毛環境を向上!シナモンとは一体何か?シナモンに含まれる薄毛・育毛に効く栄養成分とは?シナモンに秘め...

エルゴチオネインを豊富に含む「しいたけ」の薄毛改善効果を徹底調査

シイタケはさまざまなレシピに活用することができる便利な食材であり、栄養も豊富なため多くの方に好まれている食材の1つです。そんなシイタケに含まれているエルゴチオネインには育毛に効果があるとのことで調査しました。 目次しいたけとは?しいたけに含まれる栄養成分とは?なぜしいたけが育毛に効果的と注目されているか?エルゴチオネイ...

アスタキチンサンが豊富に含まれる鮭の育毛効果とは?

スーパーなどで手軽に手に入る鮭ですが、その鮭に含まれるアスタキチンサンの育毛効果に注目が集まっています。 目次鮭とはどんな魚か?なぜ鮭が育毛に効果的だと言われているか?鮭に含まれるアスタキチンサンの育毛効果とは?高い抗酸化力IGF-1を増加させる疲労回復効果アスタキチンサン以外の鮭に含まれる育毛有効成分とは?ビタミンB...

ビタミンやセサミンが豊富なゴマの育毛効果とは

古くから様々な料理で利用されてきたゴマは漢方薬としても用いられています。 栄養価の高いゴマは毛髪や頭皮を健康に保つ効果のある栄養素を豊富に含んでいるということで調査しました。 目次ゴマとはどんな食材か?日本におけるゴマの流通と栽培は?なぜゴマに育毛効果があると言われているのか?豊富なビタミンB群ビタミンE亜鉛鉄分セサミ...

ごぼう茶のサポニンによる育毛効果とその作り方とは?

ごぼう茶はごぼうを焙煎して作るお茶で、悪玉コレステロールを分解して、アンチエイジング効果があると言われていますが、抜け毛や薄毛対策にも効果があると言われています。その理由や栄養成分について調査しました。 目次ごぼうの歴史ごぼう茶の育毛効果とは強力な抗酸化作用血行促進作用が頭皮環境を改善するデトックス効果で体の老廃物を排...

オレイン酸やビタミンEが豊富なココナッツオイルでの頭皮育毛マッサージ法とは?

ココナッツオイルには頭皮を健康に保つ成分が豊富に含まれており、育毛環境と整える上で最適です。今回はそんなココナッツオイルの効果と、それを使ったヘッドマッサージ法をご紹介します。 目次ココナッツオイルとは何か?ココナッツオイルに含まれる育毛効果及び頭髪によい成分とは?オレイン酸ビタミンEラウリン酸ココナッツオイル頭皮マッ...

大豆イソフラボンが豊富に含まれる「きな粉」の薄毛効果の実力とは

きな粉には育毛環境を体内から整える大豆イソフラボンという成分が多く含まれています。大豆イソフラボンの薄毛に対する効果と、美味しい摂取方法を調査しました。 目次きな粉とは何か?なぜきな粉は育毛に有効な食材と言われているか?イソフラボンとは何か?育毛以外のきな粉の健康効果は?体内の老化を食い止める美肌効果貧血の防止きな粉を...

【AGA対策】果物のキウイによる5αリダクターゼ阻害効果を徹底調査

スーパーなどで手軽に手に入るフルーツの一つであるキウイには育毛に効果がある成分があるとのことで調査しました。 目次キウイとはどんな果物か?キウイに含まれる育毛に関わる成分とその効果とは?ビタミンAビタミンB1ビタミンB2ナイアシン(ビタミンB3)ビタミンB6ビオチン(ビタミンB7)ビタミンB12ビタミンC亜鉛銅セレンポ...

アロエに含まれるアロインの薄毛予防効果とは

昔から傷や火傷の治療、胃痛を緩和する薬として利用されてきたアロエには“アロイン”という成分が含まれています。このアロインは頭皮の環境を正常化し、育毛環境と整える効果があるということで調査しました。 目次アロエとはどんな植物か?アロエの歴史とは?日本で利用されているアロエの種類は?キダチアロエアロエベラケープアロエなぜア...

トリプトファンやオレイン酸を含むアボカドの薄毛予防や育毛効果の実力とは

世界一の栄養価を含むアボカドには薄毛対策に有効か調査しました。 目次アボカドとはどんな果物か?アボカドは野菜か?果物か?なぜアボカドは薄毛に有効であると言われているか?IGFトリプトファンビタミンB2・B6ビタミンE良質なタンパク質食べごろの育毛に効果的なアボカドの選び方とは?アボカドの旬は?アボカドにはどれくらいのカ...

ピディオキシジルって一体何?効果や特徴について考察

ピディオキシジルは育毛剤にも配合されている成分です。 育毛剤に使用される成分の中には“ミノキシジル”や“キャピキシル”など、“○○ジル(シル)”の似た名前が多くて混乱しがちだと思います。 ミノキシジルとキャピキシルに関しては以前解説しましたので、今回はピディオキシジルについて解説していきたいと思います。 目次ピディオキ...

毛髪再生医療がAGA治療の救世主となるか?! 髪の毛の“モト”毛包の大量培養が可能に

ざっくり要約3ポイント 1:毛髪再生医療とは、再生毛包原基を取り出し増殖させ体内に戻すという治療法です。 2:19年度にも脱毛症の男性に試す臨床研究を始める目標としている治療法です。 3:まだ研究中ではあるものの実用化されれば様々なメリットが考えられる治療法です。 日経ビジネスオンラインで、毛髪再生医療に関する記事があ...

フィーバーフューに含まれるパルテノライドと薄毛の因果関係とは

あまり馴染みのないハーブの一つであるフィーバーフュー。別名ナツシロギクと呼ばれるこのハーブにはパルテノライドという成分含まれており、育毛や発毛に効果があると言われています。 目次薄毛・育毛に効く?!フィーバーフューとは一体どんな植物か?なぜフィーバーフューが薄毛・育毛に効果があると言われるか?パルテノライドの薄毛・育毛...

ヨーグルトに含まれるIGF-1と乳酸菌H61の驚くべき薄毛改善効果とは

ヨーグルトは、乳酸菌が腸内環境を向上させ、健康や美容に効果がある食品の1つとして日常で親しまれています。このヨーグルトには育毛にも効果があるということで調査しました。 目次ヨーグルトとは一体どんな食べ物か?ヨーグルトのIGF-1の発毛効果とは?IGF-1の発毛促進メカニズム腸内環境を整える効果毛髪に関係する成分を多く含...

AGAや薄毛対策に効果的な蜂蜜の成分や選び方。蜂蜜シャンプーも紹介

天然の甘味の代表と言っても過言ではない蜂蜜。ホットケーキにかけたり、コーヒーに入れたりと様々な料理に利用されています。この蜂蜜は育毛に効果があるか?調査しました。 目次そもそも蜂蜜とは一体何か?なぜ蜂蜜が育毛・薄毛対策に効果的と言われているか?抗酸化作用頭皮の血行促進作用5αリラクターゼの抑制作用保湿効果頭皮の育毛環境...

かぼちゃの種に含まれるリグナレンの薄毛改善とは?

スーパーで手に入りやすい野菜の一つであるかぼちゃの種には薄毛の原因を阻害する効果があるということで調査しました。 目次かぼちゃとはどんな野菜か?なぜかぼちゃの種に育毛効果があると言われているか?かぼちゃの種に含まれるビタミンとミネラルの含有量は?育毛以外のリグナンの健康効果とは?かぼちゃの種の摂取方法とは?摂取する上で...

薄毛治療薬、個人輸入は危険が多い?!その理由とは

ミノキシジルやプロペシアなどの薄毛治療薬は、通常ですと専門医のクリニックの医師によって適切に処方されます。 それとは別に治療薬を手に入れる方法として、個人輸入店から購入するという方法もありますが、この方法での購入はリスク・危険性が伴うと考えられています。 今回は、個人輸入にて治療薬を購入するのがなぜ危険なのか?解説して...

オメガ3を豊富に含む亜麻仁油(アマニオイル)の薄毛改善効果や効果的なヘッドマッサージ法を紹介

亜麻という植物の種子から取れる亜麻仁油(アマニオイル)にはオメガ3脂肪酸が豊富に含まれ、育毛・薄毛対策に効果を発揮します。亜麻仁油(アマニオイル)を使ったヘッドマッサージの方法とご紹介します。 目次薄毛・育毛対策に効く亜麻仁油(アマニオイル)とはどんなオイルか?亜麻仁油(アマニオイル)が薄毛・育毛対策に効果的とされる成...

IGF-1育毛理論で注目のキムチに含まれるカプサイシンのAGAや薄毛改善効果とは

韓国料理にはなくてなならないキムチ。そのまま食べられるだけでなくスープに入れたり、チャーハンに入れたり、他の食材と炒めたりと様々な料理で用いられる万能食材です。このキムチは薄毛・育毛対策に効果ある食材か?調査しました。 目次薄毛・育毛に効く?!キムチとは一体どんな食べ物か?キムチが薄毛・育毛に効く?!その理由とは?キム...

ミノキシジルは頭皮に塗るのと飲むのと、どっちが効果的?

ミノキシジルは薄毛対策をしている方であれば馴染み深い成分で、薄毛ケアで取り入れている方も多いと思います。 このミノキシジルには2つのタイプに分かれます。 1つは頭皮に直接塗布して発毛を目指すもので、もう1つは錠剤を服用して中から発毛を目指すものです。ここで疑問に感じるのが、『どちらの方が効果の期待が出来るのか?』だと思...

【AGA治療薬まとめ】クリニックで処方されるAGA治療内服薬の効果と副作用とは

ざっくり要約3ポイント 1:AGA治療内服薬は3種類あり効果、副作用が異なる。 2:AGA外用薬として発毛効果があるのはミノキシジルの1種類のみ。 3:治療薬にも抜け毛を減らすもの、発毛させるなど目的や役割が異なる。 AGAクリニックや皮膚科などの病院で、AGA治療薬として処方される薬の効果や副作用を紹介していきたいと...

高級漢方薬・高麗人参に秘められた薄毛対策に有効なジンセノサイドの効果とは?

漢方薬や韓国料理の蔘鷄湯(サムゲタン)の材料として馴染み深い高麗人参。これには育毛・薄毛対策に効く成分が含まれているのか?調査しました。 目次育毛・薄毛に効く成分を豊富に含む高麗人参とは一体どんな植物か?なぜ高麗人参が育毛・薄毛に効くと言われているのか?育毛・薄毛対策に有効!高麗人参に含まれているジンセノサイドとは?高...

玉ねぎに含まれるケルセチンの薄毛改善効果を徹底検証

スーパーなどで気軽に手に入り、食卓に馴染みの深い玉ねぎには育毛環境を向上させる成分が含まれているとのことで調査しました。 目次玉ねぎに含まれる育毛環境向上の成分とは?玉ねぎとはどんな野菜か?玉ねぎはなぜ育毛に効果的と言われているのか?ケルセチンとは?ケルセチンの多く含まれている場所は?ケルセチンの効率的な摂取方法とは?...

育毛剤、正しく使えてる?正しい使用方法を解説

薄毛が気になった初期の段階で、まず手にする方も多い育毛剤ですが、皆様は育毛剤を正しく使用できているでしょうか? 育毛剤によっては高価なものもあり、折角使うのならば出来る限り効果を実感したいところです。 そこで今回は育毛剤の正しい使い方を解説したいと思います。 これを読んで、毎日の薄毛ケアをより良いものにして下さい。 目...

マンチェスター大学が骨粗しょう治療薬で発毛効果が期待出来るとする研究データを発表

ざっくり要約3ポイント 1:SFRP1というタンパク質は、毛包に対して成長を抑制する効果がある。 2:シクロスポリンA(CsA)は、SFRP1を弱め副作用によって発毛をもたらす。 3:骨粗しょう症の治療薬として開発されたWAY-316606にも発毛の効果がある。 マンチェスター大学皮膚科学センターは、骨粗しょう症の治療...

え?ミノキシジルの3倍の効果?!キャピキシルの効果について解説

薄毛対策で育毛剤を使用している方の中には「キャピキシル」という成分を目にしたことのある方もいらっしゃるかと思います。 「ミノキシジルって成分なら聞いたことあるけど、“キャピキシル”は初耳…」という方にも分かりやすくキャピキシルの特徴を解説していきたいと思います。 目次キャピキシルとはアセチルテトラペプチド-3についてレ...

ミノキシジルを効果的に毛根に届ける新技術を近畿大が開発 研究内容に迫る

近畿大学の長井紀章准教授らによって新しく開発された、育毛剤成分を効率的に毛包に届ける新技術の内容をご紹介いたします。 目次新技術の内容とはナノ粒子の大きさについてミノキシジル成分の特徴とはミノキシジルの効果とはミノキシジルを微粒子化(ナノ化)する方法についてミノキシジルをナノ化することでのメリットとは従来の手法の特徴新...

豆乳が薄毛対策に効果的?! 豆乳に含まれるイソフラボンの効果とは

大豆の栄養素をギュッと凝縮した豆乳。豆乳にはイソフラボンが豊富に含まれており、このイソフラボンが薄毛・育毛対策に効果を発揮するとの噂が巷で流れているため、その事実を調査してみました。 目次薄毛・育毛に効く?!豆乳とは一体何か?なぜ豆乳が薄毛や育毛に効果あり!と言われているのか?イソフラボンとは一体何か?薄毛改善にどう効...

水分不足は薄毛を招く?! 薄毛と水分補給の関係と育毛対策とは?

水分補給は健康の維持のためにも大切であるということはよく耳にします。水分補給が疎かになってしまうと薄毛を引き起こす原因になるのか?を調査しました。 目次水分不足は薄毛を招く?薄毛の原因と血液の関係とは?水分と血液の関係性とは?血流と育毛・薄毛対策の関係性とは?人間の体にはどれくらいの水分があるのか?薄毛・育毛対策にはど...

髪の毛にも「嗅覚」があるって本当? ある香りを髪に嗅がせると薄毛が改善するという最新研究に迫る

「匂いを嗅ぐのは鼻に決まってる!」 そんな常識が覆される研究が先日報告されました。 「Science Alert」(9月19日付)によると、 “頭皮”も匂いを嗅いでおり、それが発毛に大きな影響を与えていることが分かったというのです。 目次人が匂いを感じるメカニズム研究結果についてサンダルウッドとは研究データについてまと...

日本初!全国薄毛リスク調査2018 結果発表

株式会社毛髪クリニックリーブ21が、8月20日「発毛の日」に「全国薄毛リスク調査」の調査結果を発表いたしました。 その結果について解説していきます。 目次「全国薄毛リスク調査」とは調査概要あなたは将来薄毛になることを不安に思いますか?薄毛を気にしていない都道府県薄毛を気にしている都道府県あなたはご自身の髪の毛の状態に満...

ほうれん草のカロテンや葉酸の育毛効果とは?!薄毛改善のメカニズムを紹介

おひたしやゴマ和えで食べられるほうれん草は、育毛・薄毛対策に効果がある食材なのかを検証しました。 目次育毛・薄毛対策に効く!ほうれん草とはどんな野菜か?緑黄色野菜・ほうれん草が育毛に効果的と言われる理由とは?カロテン鉄分葉酸育毛・薄毛に効果あり!ほうれん草を摂取する際のオススメ調理法は?ほうれん草の胡麻和えほうれん草の...

リデンシルの発毛効果とは?研究データとともに解説

多くの育毛剤でも配合されている注目成分「リデンシル」 “ミノキシジルの効果の2倍!”など、魅力的な広告フレーズで宣伝している育毛剤も数多く発売されています。 そこで今回はリデンシルの成分の効果を論文と共に解説していきたいと思います。 目次リデンシルの主成分リデンシルの発毛効果① 幹細胞に働きかけて、毛母細胞を増殖させる...

スタミナ増進だけじゃない!ニンニクは育毛や薄毛対策にも効果的

スタミナ増進や疲労回復に欠かすことのできない食材のニンニクには薄毛対策に効果的な成分も含まれているとのことで調査しました。 目次ニンニクとはどのような植物か?なぜニンニクには育毛効果があると言われているか?ニンニクに含まれるアリシンの効果とは?ニンニクに含まれるS-アリルシステインの効果とは?S-アリルシステインが増や...

AGA治療の定番薬「プロペシア(フィナステリド)」の効果や副作用とは

プロペシアとはMSD製薬(旧 万有製薬)が製造販売をしているAGA(男性型脱毛症)の治療薬です。プロペシアは2005年10月に厚生労働省にAGA治療薬として承認され、その後10年間以上日本で使用されている最も歴史あるAGA治療薬であると共に、現在はAGA治療の定番薬として普及をしています。このページではAGA治療におい...

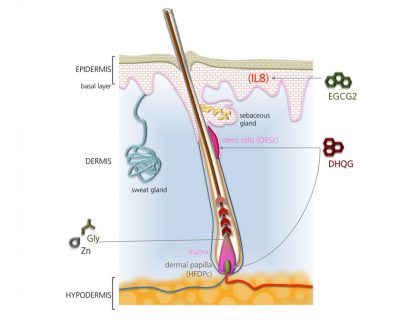

フラバンジェノールが髪の毛の元となる細胞を増加させる?気になる成分を解説

株式会社東洋新薬が、九州大学大学院農学研究院と共同で「フラバンジェノール」には育毛作用の可能性があることを確認し、その研究結果を日本食品科学工学会第65回大会において発表しました。 目次フラバンジェノールとはフラバンジェノールが育毛作用をもたらすメカニズム皮膚の構造について詳しくテロメラーゼとはフラバンジェノールの育毛...

亜鉛やビタミンBが豊富なレバーの薄毛対策効果とは

クセはあるがスタミナ食材として知られているレバーには、健康効果だけでなく、育毛にも効果があるとのことで調査しました。 目次レバーとは何か?レバーが育毛に効果を発揮する栄養素は?タンパク質亜鉛ビタミンB鉄分レバーの種類哺乳類のレバー鳥類のレバー魚介類のレバー育毛に効果的なレバーの種類は?レバーの育毛以外の健康効果は?美容...

あなたのAGA進行レベルは?!ハミルトン・ノーウッド(N-H)分類で薄毛の進行を把握

ざっくり要約3ポイント 1:人種によりハミルトン・ノーウッド分類と高島分類の2つ薄毛進行の分類法がある。 2:あくまでAGAの進行を測る1つのモデルパターンに過ぎない。 3:薄毛の進行が軽度の方がAGA治療で毛量が回復する可能性が高い。 AGA(男性型脱毛症)は進行性の病気です。ハミルトン・ノーウッド分類とは、そのAG...

新たに承認された皮膚炎治療薬に思わぬ発毛効果。全頭性脱毛症の少女の髪の毛が劇的に生える(米研究)

薄毛改善に期待できるニュースが飛び込んできました。 それは皮膚炎の治療薬に薄毛を改善させる効果が隠されていたというもの。 全頭性脱毛症を患っていた少女に髪の毛が生えてきたということで、紹介してきたいと思います。 目次ニュースの内容についてデュピルマブとは予期せぬ発毛効果なぜデュピルマブが髪の生えた理由として考えられたの...

ビタミンが豊富なさつまいもの薄毛改善効果とは

秋の味覚の代表的食材のさつまいもには抜け毛を防止する成分が含まれているとのことで調査しました。 目次さつまいもとはどんな食材か?さつまいもの歴史は?なぜさつまいもが薄毛対策食材と言われているか?ビタミンA食物繊維ビタミンA・食物繊維以外で育毛に効果的なさつまいもの栄養素は?ビタミンCビタミンE美味しいさつまいもの見分け...

育毛剤と発毛剤の違いは何?薬機法の分類からわかる特徴を解説

なんらかの薄毛対策を開始しようと調べていくと『育毛剤』や『発毛剤』などの単語を必ず目にすると思います。 この育毛剤や発毛剤は、ただ単に呼び方が違うだけでなく効能や効果の違いによって分類することが出来ます。 効果の違いを理解することで、適切な薄毛対策を選ぶことが出来ます。 今回は違いについて解説していきます。 目次育毛剤...

ザガーロとはどんな薬?薄毛に効く効果や副作用について徹底解説

AGA(男性型脱毛症)の治療薬の1つに「ザガーロ」というものがあります。 ザガーロは2015年8月に厚生労働省から製造販売をしたばかりの新薬です。 ザガーロの効果や特徴について詳しく解説していきます。 目次ザガーロとはザガーロ開発経緯ザガーロ・デュタステリド・アボルブの違いアボルブの定義デュタステリドの定義ザガーロの定...

納豆で髪フサフサ?!大豆イソフラボンやナットウキナーゼが頭皮に良い理由

普段なんとなく食べている納豆ですが、実は育毛や薄毛対策に有効的な成分が豊富に含まれている食品なんです。今回紹介する記事を見たら毎日納豆が食べたくなるかもしれませんね。 目次納豆とはどんな食品か?納豆に含まれる育毛に効果的な栄養素は何か?ナットウキナーゼ大豆イソフラボン納豆菌納豆の育毛有効成分は?納豆の育毛効果を最大限に...

ビタミンB6やL-リジンが豊富なチーズは薄毛対策の強い味方

種類が豊富で、様々な料理に利用されているチーズには、育毛・薄毛対策に有効なビタミンB6やL-リジンを豊富に含んでいたのでその効果を調査しました。 目次チーズとはどんな食べ物か?なぜ育毛や薄毛対策にチーズが有効だと言われているか?ビタミンAビタミンB6L-リジン育毛・薄毛対策だけではない!チーズの健康効果とは?ダイエット...

40歳以下の薄毛・白髪は要注意?!心臓病との意外な因果関係とは

2017年11月30日、インド心臓病学会による最新の研究で、40歳以下で薄毛・白髪がみられる人は心臓病になるリスクが高いと発表されました。 目次欧州心臓学会(ESC)が掲載した「心臓病と薄毛や白髪の因果関係のレポートとは?この研究対象と調査内容とは?40歳以下で薄毛・白髪の人とそうでない人ではどの程度の心臓病リスクに差...

オレイン酸やポリフェノールたっぷりのオリーブオイルの薄毛改善を徹底調査

世界3大オイルの一つであるオリーブオイルには、育毛や頭皮環境を整える成分が豊富に含まれているとのことで調査しました。 目次オリーブオイルとはどんな油か?オリーブオイルと他のオイルの違いなぜオリーブオイルが育毛に効果的と言われるのか?ビタミンEポリフェノールオレイン酸オリーブオイルで皮脂や汚れを脂を取る方法オリーブオイル...

EPAやムチンが豊富なウナギが育毛や薄毛対策にも効果的な理由

疲労回復・スタミナ増量食材としてのイメージが強いウナギには頭皮や毛髪を健康に保つ成分が豊富に含まれているとのことで調査しました。 目次ウナギとはどんな生き物か?なぜウナギが育毛に効果的な食材だと言われるか?ウナギに含まれる栄養素とその育毛効果EPAムチンビタミン亜鉛ウナギの一日の摂取量の目安ウナギの旬は?まとめ ウナギ...

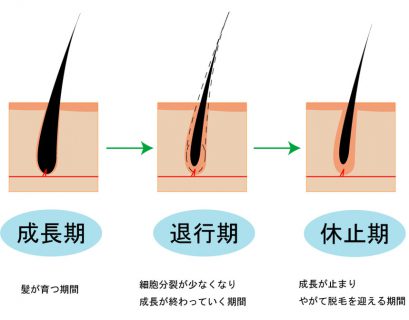

ヘアサイクル(毛周期)のまとめ。メカニズムから抜け毛対策まで徹底解説

ヘアサイクルの基礎知識からヘアサイクルを整える改善策を解説していきます。 目次ヘアサイクルとは成長期退行期休止期ヘアサイクルに起こる毛根内の現象についてヘアサイクルは無限に繰り返すのか?ヘアサイクルで抜ける毛の量ヘアサイクルが乱れる原因季節変化ストレス生活習慣の乱れAGA(男性型脱毛症)ヘアサイクルを整える方法フィナス...

発毛剤スカルプD メディカルミノキ5発売 草薙剛と香取慎吾のミノキ兄弟のCMが話題に

ざっくり要約3ポイント 1:大正製薬のリアップが20年近く独占していた発毛剤市場にアンファーが参入。 2:元スマップの草薙剛さんと香取慎吾さんをCMに起用したミノキ兄弟のCMが話題に。 3:リアップの後発品(ジェネリック品)に関わらずリアップよりも高額。 アンファー株式会社から有効成分ミノキシジルを5%配合した発毛剤「...

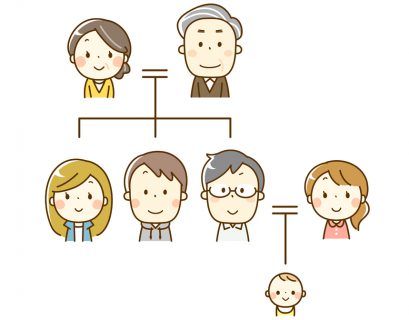

薄毛と遺伝の関係性。薄毛の運命か変えられないのか?

『親族で薄毛の人がいると、自分も薄毛になる』という薄毛の遺伝説は本当なのか? 解説していきます。 目次そもそも薄毛は遺伝するのか?薄毛の原因薄毛遺伝のメカニズム1 母親からのみ遺伝するアンドロゲンレセプター(受容体)の感度の高い遺伝子は隔世遺伝2 父・母どちらからも受け継ぐ5αリダクターゼ還元酵素の活性が高い遺伝子は優...

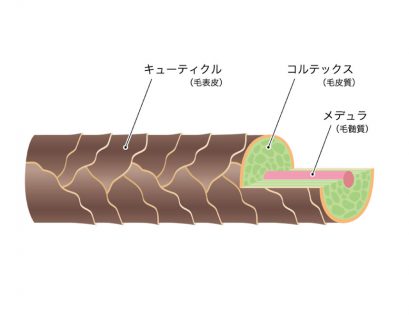

髪の毛の構造を解説。 髪の毛は3層構造で構成されている!

髪の毛は主に3つの層から構成されています。3つの層の特徴を知ることで、正しいヘアケアの方法を実践することができます。 今回は髪の毛の3層構造について各層の特徴を解説致します。 目次髪の毛を構成する3つの層とは髪の毛を構成する各層の特徴と役目とは毛髄質(メデュラ)毛皮質(コルテックス)毛小皮(キューティクル)CMC(細胞...

薄毛対策に生姜が効果有?!ショウガオールなどの有効成分を徹底分析

目次生姜とはどんな植物か?なぜ生姜が育毛・薄毛対策に効くと言われているのか?薄毛・育毛対策に効く!生姜に含まれる注目の成分とは?ショウキョウエキスジンゲロールショウガオール生姜に含まれる成分がどのように薄毛に作用して育毛に繋がるか?血行を促進させるIGF-1を増加させる薄毛・育毛対策にオススメの生姜の摂取方法とは?食べ...

ビタミンやタンニンが豊富な栗が薄毛対策に効果的な理由とは

栗ごはんやモンブランなど、秋の味覚の代表食材として親しまれている栗には育毛に良い成分が豊富に含まれているとのことで調査しました。 目次栗とはどんなものか?ナッツ類として分類される栗について栗に含まれる育毛に良い成分とは?ビタミンCビタミンAタンニン栗の旬とはいつ頃か?栗を摂取する際の注意点とは?栗の保存方法は?最後に ...

自分の抜け毛はホントにAGA?自宅で出来る簡単AGAセルフチェック

ざっくり要約3ポイント 1:薄毛にも原因があるのでやみくもな対策はNG。 2:AGAには特徴的な薄毛の進行があるので判別しやすい。 3:セルフチェックで断定せずにAGAの可能性を感じたらAGAクリニックへ。 薄毛には色々な種類があり、その原因や症状の進み具合によってその治療法や対策は様々です。また、それに対して適格な治...

田中将大選手の肘を救った『PRP療法』とは?? 20万円で薄毛が治るってホント??

薄毛に悩む男性に朗報なニュースが新しく流れてきました。 それは“PRP(多血小板血しょう)療法”というもの。 PRP(多血小板血しょう)療法とは一体何なのか?初めて聞いたという人も多いので、その特徴を解説していきます。 目次PRP治療とはPRPの生成方法とはPRP療法が使用される現場ひざの変形スポーツ外傷・障害美容効果...

薄毛予防にレモンが効果あり?!ビタミンCやクエン酸の知らざれる育毛効果とは

爽やかな香りと酸味で料理やデザート、お酒に使われているレモン。このレモンに含まれているビタミンCは育毛に効果的とのことで調べてみました。 目次そもそもレモンとはどんな果物か?レモンに含まれている栄養素とは?ビタミンCの育毛効果とは?抗酸化作用による育毛効果コラーゲンの合成による育毛効果血流改善・血行促進による育毛効果レ...

夫婦の髪に関する意識調査 妻は夫の変化をどう思ってる??

目次調査概要について質問① 妻にどんなヘアスタイルをして欲しいか?質問② パートナーの髪に関して結婚後変わったと思いますか?質問③ 結婚後に髪が悪い方向に変わった具体的なポイント質問④ パートナーには薄毛対策をして欲しいですか?質問⑤ パートナーにしてほしい薄毛対策は何ですか? 調査概要について 調査名:夫婦の髪に関す...

AGA治療薬ミノキシジルの効果や特徴について

ミノキシジル(Minoxidil)とはAGA(男性型脱毛症)の治療薬の成分です。 日本以外では「Rogain(ロゲイン)」の商品名で販売されていて、ミノキシジルは成分の名称になります。 ミノキシジルには外用薬と内服薬の2種類があり、購入できるのは外用薬のみになります。 日本でのミノキシジル外用薬は、大正製薬から発売され...

薄毛対策に効果的な12種の漢方や生薬まとめ。効果的な飲み方や注意点

漢方は有効成分がゆっくりと効き、体に優しいイメージのある一方で、どれを選んでいいか分かりづらく、とっつきにくいイメージもあるかと思います。ハミルトン薄毛ジャーナルでは育毛・薄毛対策に有効なオススメ漢方をご紹介いたします。 目次そもそも漢方とは一体何なのか?漢方の生薬とは一体何なのか?育毛・薄毛対策に効く漢方の特徴とは?...

薄毛改善には緑茶が効果あり?!緑茶カテキンの育毛効果の秘密

日本人であればなじみ深い緑茶。この緑茶に含まれるカテキンは育毛・薄毛対策に効果を発揮するとのことで調査しました。 目次そもそも緑茶とは一体どんなお茶か?なぜ緑茶には薄毛対策や育毛効果があると言われているか?強力な抗酸化作用ジヒドロテストステロン生成の抑制テストステロンの働きを抑制飲むだけじゃ勿体ない!緑茶洗髪とは?育毛...

加齢による薄毛の原因を知っていますか?メカニズムを解説

髪の毛の脱毛の原因にはAGA(男性型脱毛症)、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎などの皮膚病に伴う脱毛、内科的疾患に伴う脱毛、老化現象による脱毛の5つが考えられます。 今回はその中で“老化現象による脱毛”のメカニズムを解説していきます。 目次“老化現象”とは老化現象はいつから起こるのか?年を取るとなぜ髪の毛が薄くなるのか?加齢に...

国内未承認の育毛剤の効果をうたい販売したとして男性逮捕!ニュースの内容に迫る

先日、個人輸入業の男性が逮捕されるというニュースが入ってきました。 なぜ、この男性は逮捕されてしまったのか?個人輸入に潜む落とし穴を含めて解説していきたいと思います。 目次ニュースの概要個人輸入代行の広告について要注意!個人輸入代行広告の違反例違反例1違反例1の広告における問題点違反例2違反例2の広告における問題点違反...

10月20日は頭髪の日! 美容師・理容師の薄毛の知識は間違いだらけ?

薄毛治療専門クリニックである親和クリニックは、薄毛に悩む20~60代以上の1000名の男女と、20~60代以上の350名の美容師・理容師を対象に「薄毛に関する意識調査」を行いましたのでその結果について報告します。 ヘアスタイルのプロフェッショナルである美容師・理容師が薄毛に対してどれくらいの正しい知識があるのかが見えて...

【男女兼用】薄毛予防できる食べ物とは?食生活改善で育毛対策

ざっくり要約3ポイント 1:育毛効果のある食べ物を試す前に、抜け毛を引き起こす食生活を脱することが優先。 2:食べ物によって頭皮改善や抜け毛予防など薄毛対策の目的や効果も様々。 3:食生活改善による薄毛対策の効果は緩やか。気長にじっくり対策する心構えが必要。 薄毛になってきている…と最近感じたことはありませんか?男性に...

漢方のサンザシは育毛・薄毛対策に効果あり?!その秘密はポリフェノール

サンザシとはバラ科の植物で、実から抽出したエキスは漢方・飲料・化粧品等で使用されてます。なかなか馴染みの薄い植物ですが、このサンザシには育毛・発毛対策に効果のある成分が豊富に含まれていました。 目次サンザシとはどんな植物なのか?サンザシに含まれる育毛・薄毛対策に効果的な成分とは?ポリフェノールビタミン・ミネラル食物繊維...

髪の毛はどんな成分からできている?髪を構成する成分を解説

髪の毛はどのような成分からできていて、どんな構造をしているかを知っていますか? それらを知ることで、日々の薄毛・抜け毛対策やヘアケア対策に役立てることができます。 今回は髪の毛を構成している成分や、髪の毛の構造について解説していきます。 目次髪の毛を構成する成分髪の毛の主成分ケラチンの化学構造タンパク質の特徴タンパク質...

サイトカインの薄毛改善効果とは

なかなか聞き慣れない物質であるサイトカイン。この物質は育毛や薄毛とどんな関係があるのか?調査しました。 目次サイトカインとは?サイトカインにはどんな種類のものがあるのか?AGAのメカニズムとサイトカインDHT(ジヒドロテストステロン)とは?サイトカインの一種であるTGF-β1の脱毛作用とは?AGAに対してのサイトカイン...

オレイン酸が豊富な椿油の頭皮保湿や血行促進による育毛効果とは

ホホバオイル・オリーブオイルとともに、世界三大オイルの一つに数えられる椿油には頭皮の環境を整え、毛髪を健康な状態に保つと言われています。その効果について検証しました。 目次椿油とはどのようなオイルか?椿油とカメリアオイルの違いとは?椿油の歴史とは?椿油に含まれる成分の特徴とは?椿油は頭皮ケアでどんな効果があるか頭皮の汚...

髪が誕生し成長する基盤である“皮膚”の構造を解説

頭髪は皮膚で造られる体表面の構造物なので、髪の毛と皮膚は大きく関係していると言えます。 今回は頭髪を生み、大きく育っていく、まさに大地ともいえる皮膚の構造を解説していきます。 目次皮膚を構成する3つの層について表皮真皮皮下脂肪織皮膚に存在する様々な器官汗腺脂腺 皮膚を構成する3つの層について 皮膚は皮膚表面から順に表皮...

女性だけじゃなく男性も必見!<アンファー・ウィメンズヘルスクリニック東京 共同研究結果レポート> 日本初*「女性の薄...

薄毛の原因として「頭皮の血流の低下」が関係しているということが長年考えられてきましたが、それを証明する臨床研究は殆ど行われてきませんでした。 女性を対象をとしたアンファー株式会社の研究によると、頭皮の血流低下は薄毛の原因の一因になりうるということが日本で初めて判明しました。 今回はその研究結果を報告していきたいと思いま...